なぜ今「DNAをかたちにしたソフトロボット」が注目されているのか

現代の医療や薬物治療では、「薬を体のどこに・いつ・どれだけ届けるか」を高精度で制御できることが、ますます重要になっています。特にがん治療や難治疾患の分野では、従来の全身作用型の薬では副作用が大きかったり、目的部位に十分な濃度で届かなかったりする問題があります。そこで出てきたのが「ナノメディシン(超微小な医薬品や送達システム)」という概念。薬だけでなく、薬を届ける手段そのものをナノレベルで設計・制御しようという試みです。

この文脈で、2025年10月に University of North Carolina at Chapel Hill の研究チームが発表した「DNAと無機材料を組み合わせた、花びらのように形を変える超微小ロボット(“DNAフラワー”)」が注目を集めています。

この技術は、薬を目的の場所で放出したり、環境応答的に動作したりという機能を、極めて小さなスケールで実現できる可能性を示しています。なぜこのような“花びらロボット”が“未来の医療”として意味を持つのか、その背景にはナノ材料・バイオテクノロジー・ロボティクスの融合という科学トレンドがあります。

さらに、バイオ材料が“受け身”であるのではなく、“能動的に形を変え”“応答する”という点も重要です。研究チーム自身が「花が開いたり閉じたりする自然の動き」や「生きている組織の成長・変化」をヒントに、この構造を設計しています。

このように、背景には「薬をただ体内に入れる」段階から、「薬を必要な場所・必要な時に・必要な量だけ届ける」段階への進化という社会的・技術的ニーズがあるのです。

とはいえ、この技術はまだ“将来の可能性”段階であり、実用化には多くの挑戦も伴います(後述します)。しかし、医療だけでなく環境浄化やデータ記憶など、応用範囲が広い点も含めて、今回の研究は“次世代のマテリアル/ロボティクス”として興味深いものです。

そこで本稿では、この「DNAフラワー」がどのように作られ、どんなメカニズムで動き、どのような応用が期待され、そして今後どんな課題と可能性があるのかを、一般読者にも理解しやすく整理してみたいと思います。

メカニズム・理論

背後にある科学と理論:DNAと無機結晶が“開く・閉じる”秘密

今回の研究で鍵となっている構造は、研究チームが「DNA-無機材料ハイブリッド結晶」と呼ぶもので、DNA(デオキシリボ核酸)と無機材料(たとえば金属イオンやセラミック的な物質)を組み合わせて小さな“花のような”結晶構造を作り、それが環境変化に応じて形を変える、というものです。

まずDNAについて:私たちがよく知っているDNAは、遺伝情報を担う二重らせん構造ですが、ナノテクノロジーの分野では「DNAを折りたたんで任意の形を作る」技術(DNAオリガミ)が研究されています。

この研究では、DNAが「折りたたみ/広がる」運動を担う可動部品として機能しています。そして、そのDNAを無機結晶の枠組み中に配置することで、微小な構造体全体が“形を変える動き”を行えるように設計されています。

具体的には、以下のようなメカニズムが働きます:

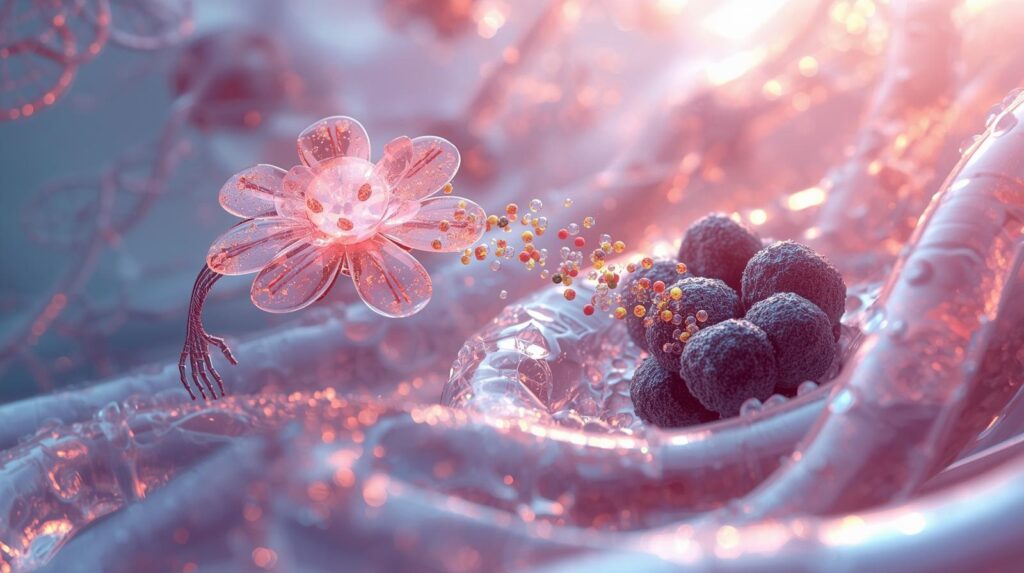

- 無機材料の結晶格子(骨格)中にDNA鎖が挿入・配置されており、DNAの配列や構造が、環境変化(たとえばpH=酸性・アルカリ性、あるいは金属イオン濃度)に応じて構造を変えるように設計されている。

- 環境が酸性に傾くと(例えば、がん組織のマイクロ環境ではpHが低めになることがあります)、DNAの一部が折りたたまれ、結晶の“花びら”部分が閉じる。この“閉じる”動きにより、内部に収納していた薬物や分子を放出したり、収容したりすることが可能になる。

- 環境が正常化(たとえばpHが戻る)すると、DNAが再び広がり、結晶が“花びらを開く”状態に戻る。これにより、「開/閉」という可逆的な動作を数秒で行える優れた応答性が得られています。

- 更に、DNA配列を“プログラム”として考えると、この構造自身が「動く・応答する・化学反応を起こす」簡易な“分子コンピュータ”的な性格を持つと研究チームは説明しています。

このように、DNA+無機結晶という材料設計、そして環境応答型の構造変化、という仕組みによって、単なる薬の“カプセル”という枠を超え、「自ら形を変えて動く/目的地で反応する」マイクロマシンが実現されつつあるわけです。

一言で言えば、この技術は「材料に“センサー”と“アクチュエーター(動作部)”を組み込む」ことで、極めて小さいスケールで“能動的な動きと反応”を可能にしている、ということになります。

応用・社会的影響・実例

実際に使われ始めた?DNAフラワーが変える医療とそのほかの領域

この「DNAフラワー」技術が示す応用の可能性は多岐にわたり、特に医療分野でのインパクトが期待されています。研究チームは以下のような応用を念頭に置いています。

医療応用(ターゲット薬物送達)

たとえば、腫瘍(がん)部位では、血管の透過性が高まっていたり、pHが低めになっていたりすることがあります。このような“病気部位特有の環境”をトリガーとして、DNAフラワーが薬物を放出するという設計が可能です。実際、研究者は「腫瘍に到達したら、花びらが閉じて薬を放出し、がんが治癒したら再び開いて待機状態に戻る」という未来像を提示しています。

このような仕組みによって、従来型の全身投与とは異なり、「病変部位だけに薬を集中させて副作用を抑える」「薬の浪費を減らす」「必要があれば再起動できる」というメリットが期待できます。

環境応用・データ記憶応用

医療以外にも応用の幅があります。例えば、環境分野では「汚染水や有害物質がある場所でだけ反応して薬剤(清浄剤)を放出し、反応後は分解して残留しない材料」としての可能性があります。研究記事でもこの観点が示されています。

さらに驚くべき応用として、「DNAフラワーはティースプーン一杯で2 兆ギガバイト(=2×10¹² GB)のデジタル情報を保存できる可能性がある」という記述も記事にあります。もちろんこれはまだ実証段階ではありますが、DNAの“高密度情報記憶”という観点から極めて未来的です。

社会的影響

このような技術が実用化すれば、医療分野では“パーソナライズド医療”の実現が一歩進む可能性があります。つまり、個人の体質・病変部位・治療ステージに応じて、マイクロロボットが自律的に薬を処理・放出するという時代です。これが実現すれば、治療の成否・副作用・コストの面から画期的な進化と言えるでしょう。

さらには、データセンターが不要になるほどの高密度記憶技術、環境浄化の効率化など、産業・社会インフラの側面でも影響が考えられます。ただし、実際に“人間の体内”で安全かつ確実に動作させるには、まだ多くのハードルが残ります。

今後の展望や議論

これからの課題と展望:希望と懸念を併せて

この「DNAフラワー」技術は非常に革新的であり、未来を感じさせる研究ですが、実用化に向けては以下のような課題と議論があります。

技術的・医学的課題

- 安全性:体内に注入・埋め込み可能な材料として、DNA+無機結晶構造が免疫反応を起こさないか、長期的に体内で変性・分解しないか、といった懸念があります。

- 制御性:目的の部位まで確実に到達し、誤作動せずに反応を起こすためには、血液・リンパ・細胞外マトリクスなどの複雑な体内環境で動作保証が必要です。

- スケーラビリティ・コスト:ナノ材料の製造、DNA配列の設計、無機結晶とのハイブリッド化など工程が複雑で、商用化・臨床化までにはコスト削減や大量生産技術の確立が求められます。

- 規制・倫理:体内に“動く機械”を入れるという発想は、倫理的・法的・社会的な議論を伴います。どのように安全基準を設けるか、リスク監視をどう行うか、といった枠組みが必要です。

未来の展望

これらの課題を克服できれば、次の段階として考えられるのは「多機能化」「応答性の高度化」「自己修復・自己消滅機能」の付加です。たとえば、薬を放出した後に構造が自己消滅して体内に残らない、あるいはモニタリング機能を備えて“薬効が切れたらもう一度作動する”、さらには“複数の刺激(pH・温度・酵素)に応じて動作を変える”といった仕様も将来的には考えられます。

また、医療だけでなく、「環境修復」「スマート材料」「超高密度データストレージ」という分野でも研究が波及するでしょう。今回の研究チーム自身が、“がん治療”“環境浄化”“情報記憶”という3つの大きな応用を視野に入れており、これは“バイオロボット時代”の幕開けとも言えます。

倫理的・哲学的な問い

こうした技術が普及したとき、人間は“薬をただ飲む”段階から、“体内にプログラム可能なマイクロロボットを入れる”時代へと移行するかもしれません。すると、「誰がどのようなプログラムを組むのか」「プライバシー(個人の体内にあるロボットがどんなデータを取るのか)」「公平なアクセス(高額治療にならないか)」といった社会的課題が浮上します。

また、体内に埋め込まれた機械が「壊れたらどうなるか」「意思決定を伴う自律性が出たらどう制御するか」といったSF的な問いも、技術が進むほど現実味を帯びてきます。

このように、DNAを素材に“花びらのように開閉するマイクロロボット”という最新研究は、ナノテクノロジー・バイオテクノロジー・ロボティクスを融合させた、次世代の材料・医療技術の分岐点に位置しています。今後10年、20年でどのように育っていくか、私たちの暮らしにも大きな影響を与えるでしょう。