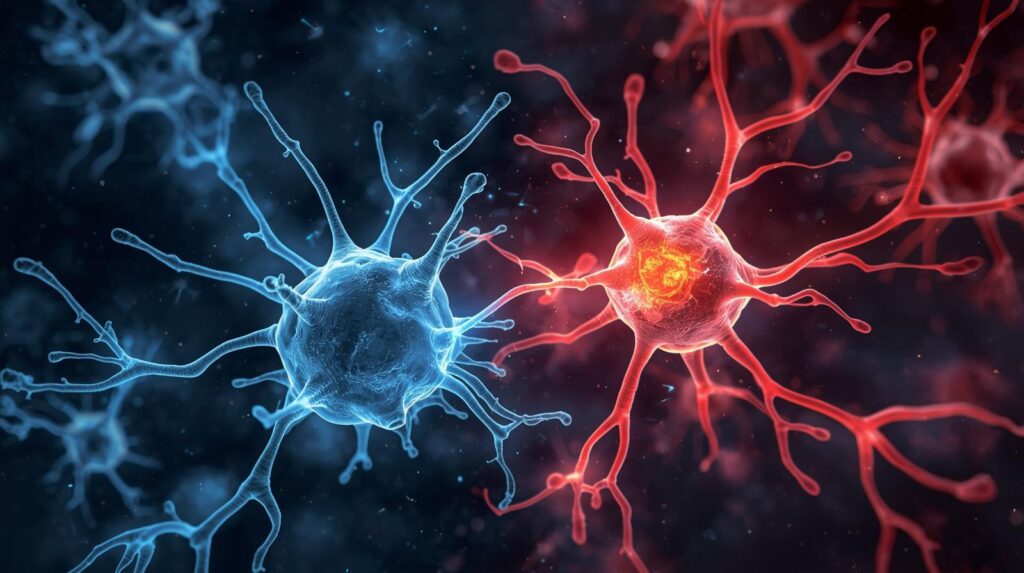

私たちの脳では、無数のニューロンが互いに信号を送り合いながら、思考・記憶・動作を統制しています。しかし、この信号には“興奮性”(他のニューロンを発火させる性質)と“抑制性”(他の発火を抑える性質)が混在しており、そのバランスこそが脳機能の鍵を握るという視点が、近年の神経科学で急速に注目されています。本記事では、Quanta Magazine の最新報道をもとに、興奮と抑制の微妙な均衡を保つ仕組み、その乱れがもたらす影響、そして将来への応用可能性を、丁寧に紐解いていきます。

背景・問題提起:脳の安定を支える「見えない綱引き」

脳における興奮性/抑制性ニューロンとは

脳神経回路を構成するニューロンには、主に 興奮性ニューロン(他のニューロンを発火させる)と 抑制性ニューロン(他の発火を抑える)が存在します。Quanta 記事によれば、興奮性ニューロンはグルタミン酸を用いて隣接細胞に信号を伝え、抑制性ニューロンは GABA を使って他細胞の発火を抑制します。

興奮と抑制の比率が乱れると、過剰発火(てんかん)や過度な抑制(認知機能の低下)など、深刻な神経疾患を引き起こす可能性があります。

バランスの重要性と破綻例

脳が安定して機能するためには、この興奮と抑制のバランスが極めて重要です。もし興奮優勢になると、ニューロン活動が過剰となりネットワークが暴走し、てんかん発作のような状態が生じかねません。逆に抑制優勢になると、情報伝達が抑えられて、認知や行動が低下する可能性があります。Quanta 記事でも、こうした不均衡が神経疾患と結びつくと指摘されています。

加えて、加齢やストレス、神経変性などでバランスが崩れる可能性もあり、正常な脳機能を理解するうえでこの均衡をどう維持するかが重要課題となります。

最近の研究動向

従来、興奮性と抑制性ニューロンは「役割が明確に分かれている」と考えられてきましたが、最近の研究ではその境界は曖昧で、混合機能を持つニューロンや、抑制性ニューロン自身の発火頻度を調整する回路が注目されています。例えば、ある抑制性ニューロンは学習時に発火頻度を低下させ、重要な情報を強調する働きをすることがマウス実験で示されています。

さらに、神経モジュレーター(ドーパミン、ノルエピネフリン、セロトニンなど)が「ゆるやかな下流制御」を通じてこの均衡に影響を及ぼす可能性も議論されており、単純な2分法を超えた理解が進みつつあります。

メカニズム・理論:興奮と抑制のダイナミクスを解き明かす

シナプス伝達:グルタミン酸と GABA の働き

興奮性ニューロンは主にグルタミン酸(glutamate)を放出し、隣接細胞を脱分極させて発火を誘導します。一方、抑制性ニューロンは GABA(γ-アミノ酪酸)を使い、隣接細胞を過分極させたり発火を抑制したりします。

ただし、抑制性シナプスには「遮断抑制(shunting inhibition)」という特異な作用もあります。シナプス後電位を線形な差分としてではなく、興奮性入力を“打ち消すように”作用するものです。

このように、シナプスレベルでのバランス制御が、回路レベルでのバランスを支える第一歩となります。

抑制の多様性:細胞タイプ・部位特異性

抑制性ニューロンは一枚岩ではなく、多様なタイプがあります。たとえば、樹状突起に抑制信号を送るもの、細胞体近傍に至るもの、さらには他の抑制性ニューロンを抑制する「抑制の抑制」回路を作るものもあります。Quanta 記事によれば、抑制性ニューロンは非常に選択的に接続先を選ぶ傾向があることが Microns プロジェクトで示されました。

また、ある抑制性ニューロンがどの程度発火するかを学習などの状況に応じて調整する事例も報告されており、単純なオン/オフモデルを超えた柔軟性が存在します。

第三の要素:神経モジュレーターとタイムスケール

興奮抑制のバランスを語るうえで、さらに重要なのが 神経モジュレーター(neuromodulator) の存在です。これらは、ドーパミンやノルエピネフリン、セロトニンといった神経伝達物質とは異なり、より広域かつゆるやかにニューロンの発火しやすさを変化させます。例えば、ノルエピネフリンは情動的記憶の形成を強め、抑制・興奮回路を間接的に変化させる可能性があります。

このような「高速信号(興奮/抑制)+低速信号(モジュレーション)」の組み合わせが、時間スケールをまたぐ制御を実現していると考えられます。

平衡ネットワーク理論と動的均衡モデル

理論神経科学の分野では、興奮と抑制の「キャンセレーション(打ち消し合い)」仮説が提案されています。すなわち、ニューロンへの興奮入力の多くは抑制入力により相殺され、残余の微小な差分信号が最終的な出力を決定するというモデルです。

ただし、このバランスが “タイト” であるか “ルーズ” であるか、すなわち打ち消し後の残余信号の大きさが元信号に比してどれほど小さいかという点は議論があります(タイトバランス vs ルーズバランス)。

また、最近では「自己組織化型バランスモデル(self-organized E/I ratio)」の研究も提案されており、局所情報だけからバランス比を自律的に整えるネットワークモデルも検討されています。

応用・社会的影響・実例:バランス破綻がもたらす現実

神経疾患との関係:てんかん、自閉症、うつなど

興奮/抑制バランスの乱れは、さまざまな神経疾患と深く結びつきます。てんかんは興奮優勢の典型例とされ、一方で自閉スペクトラム症や統合失調症などでは抑制性回路の機能低下が指摘されることがあります。

近年の研究では、抑制性ニューロンの不均衡が感覚過敏、学習障害、神経可塑性の異常などにつながる可能性も報告されています。例えば、自閉症モデルマウスにおいて抑制性神経回路を操作する実験も行われています。

学習・記憶との結びつき

興奮/抑制のバランス制御は、学習と記憶の過程において非常に重要です。Quanta 記事では、抑制性ニューロンが学習局面で発火頻度を下げることで、学習対象信号を強調する働きをする例が紹介されています。

つまり、抑制性ニューロンは単に“ブレーキ役”ではなく、情報の選別と強調を助ける“調律役”としても機能していると捉えることができます。

老化とバランスのゆらぎ

加齢によって神経回路の可塑性が低下し、興奮/抑制のバランスが崩れやすくなる可能性があります。Quanta 記事では、加齢が脳ネットワークの不安定性をもたらし、認知機能低下や神経変性疾患のリスク増加につながると示唆されています。

こうしたバランス異常を補正する技術や治療法の開発は、高齢化社会において非常に重要なテーマです。

治療や制御の可能性

興奮/抑制バランスを適切に調整できれば、神経疾患に対する新規治療の可能性が広がります。例えば、光遺伝学(オプトジェネティクス)や化学遺伝学的操作により、特定の抑制性ニューロンだけを選択的に活性化・抑制することで、てんかん発作を抑える方向性も議論されています。

また、神経モジュレーター系を標的とした薬物治療や、非侵襲刺激(経頭蓋磁気刺激など)を通じてバランスを補正するアプローチも将来的に現実性を帯びてくるでしょう。

今後の展望や議論:脳のバランス理論が照らす未来

未解明の問いと挑戦

現在、多くの研究成果が出ていますが、依然として未解明な課題も多く残されています。たとえば、どの程度 “混合機能ニューロン” が存在するか、どのように発火モードを切り替えるか、抑制性ニューロン同士の相互作用が回路ダイナミクスにどう影響するか、などです。

また、バランス異常が発症前段階からどのように進展するか、その因果性を正確に捉える技術もまだ確立されていません。

脳型 AI や神経工学への示唆

興奮/抑制のバランス原理は、脳型人工知能(ニューラルネットワーク)にも応用可能なインスピレーションを与えるかもしれません。たとえば、自己正規化や抑制性結合を導入することで過学習を防ぐモデル構築が考えられます。

また、ブレイン・マシン・インターフェースや神経インプラント設計においても、適切なバランス制御を取り入れることが信頼性改善につながる可能性があります。

倫理的・社会的視点

最後に、こうした制御技術を用いる際には倫理的な検討も不可欠です。たとえば、神経活動を外部から操作することの安全性、個人のアイデンティティや自由意志との関係、技術の悪用可能性などは十分に議論されるべき点です。

まとめ

本記事では、脳がどのようにして興奮性と抑制性のニューロン活動をバランスしながら機能しているかを、最新の研究成果をもとに整理しました。興奮と抑制は相反する働きながらも相互補完的であり、それらの動的均衡が健全な脳活動を支えています。バランスの破綻はてんかんや自閉症、加齢時の認知機能低下などと結びつき、制御技術の確立は将来的な治療や応用へつながる可能性を秘めています。

このテーマの核心は、単なる“抑制 vs 興奮”の二項対立を超えた「調律の仕組み」にあります。あなたの脳も、目に見えない微細なバランス機構によって絶妙に制御されている──そんな神秘を、改めて感じていただければと思います。そして、問いとして――

“もしこのバランスを自在に制御できる技術が手に入ったら、私たちはどこまで脳を拡張できるだろうか?”

そんな未来を、共に想像してみてください。